時間割から子どもと一緒につくることにしてみた。

ようこそ! 佐伯胖、絶賛の教室へ

通知表をなくした公立学校として有名な茅ヶ崎市立香川小学校1年5組山田剛輔学級。

全校での評価改革によって、小学校の学びの在り方そのものを問うた著者は、授業をどのように変えていったのか。

時間割に捉われず子ども達の声に応えて活動をつくっていった実践の記録!

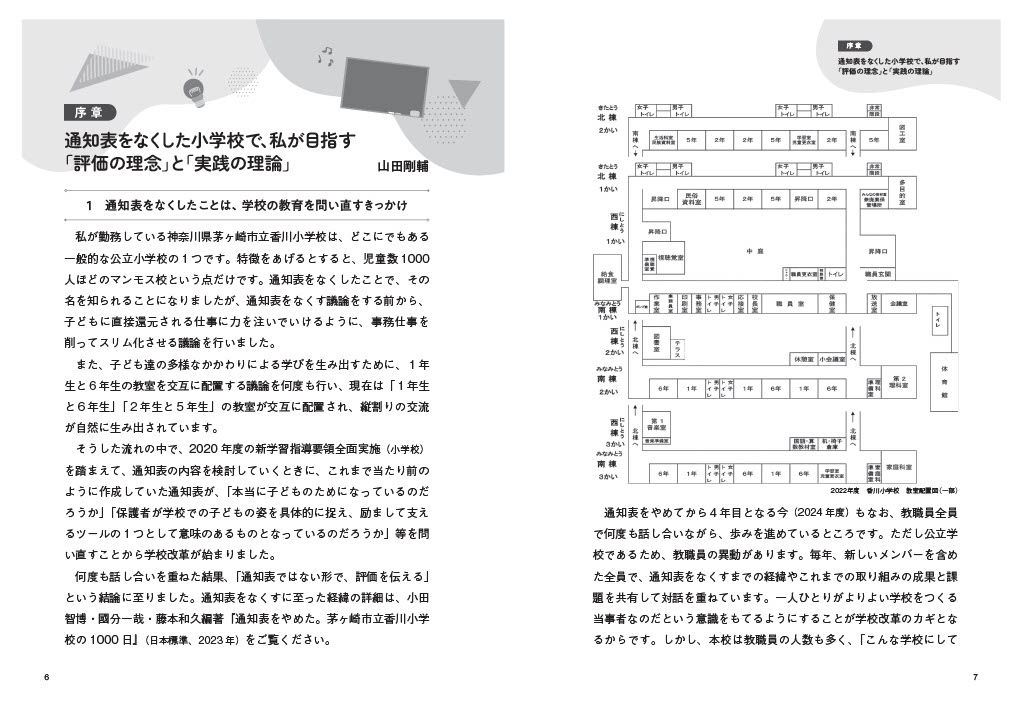

序章 通知表をなくした小学校で、私が目指す「評価の理念」と「実践の理論」/山田剛輔

1.通知表をなくしたことは、学校の教育を問い直すきっかけ/2.評価観のパラダイム転換/3.授業観のパラダイム転換

第1章 時間割に捉われない授業の実際/山田剛輔

【実践1】「子どもとつくる時間割」を生み出す探究・協同のサイクル

子どもの声を聴いて応えることから、時間割づくりは始まる/教師が子どもの微細な反応や姿を感じ取り、柔軟に活動を変更する/「子どもとつくる時間割」を生み出す『探究・協同のサイクル』

【実践2】アサガオを育てる

2年生からもらったアサガオの種をどうするかは、子どもが決める/アサガオ栽培の始まりと言葉(文字)の学びの始まり/2年生に手紙を渡す段取りを自分達で行う/子どもの表現をどのように見取ってかかわる言葉で伝えるか(評価)/どうしたら元気よく育つかな ~子どもの感性と感覚を拓いていく~/わからないときは、人を頼る でも自分で判断する/やりたいことに授業時間も休み時間も関係ない それが遊び(=学び)

【実践3】教室表示プロジェクト

今をよりよく生きる中で生まれる学び/教室表示プロジェクトの始まりが、ひらがな学習の始まり/個別最適な学びを支える評価のまなざし/子どもの気づきが、ひらがな学習を「やりたい!」へ/学ぶことは学校の時間だけでは終わらない 夏休みにも続く/教室表示プロジェクトで数を学ぶ/ついに教室表示が完成/完成した教室表示はどうするの?/教室表示プロジェクトで、子どもの学力を考える/活動の意味がわかるとき

【実践4】香川水族館

絵だけではない表現 多様な参加の仕方を認める/子どもは自分の知識や経験をフル動員して学んでいる/子どもの「やりたい」は、人とのあたたかなかかわりに支えられている/子どもは自分の思いを実現するのがたのしくて仕方がない/保護者の学習参加が子どもにとって何よりの励み/子どもの「やりたい!」が実現する発表会は、やったほうがよい/子どもが香川水族館で学んだことは何か

【実践5】カタカナ学習「あいうえほん・アイウエホン」

教師の「どんなたのしいことをしようかな?」が教材との出会いを生む/子どもはすぐに本質を捉える/子どもの発想にないものは、提案してみる/カタカナ学習に取り組んだ意味がわかるとき

【実践6】虫の博物館

協同による活動の積み重ねが、クラス全体のうねりとなる/感じ取り支え合う関係が生まれるとき/教師を介さなくてもやりたくなったらやればいい/博物館をやるから虫とのかかわりが深まる/協同的に学ぶことで、はぐくまれるもの

【実践7】子どもとつくる運動会

運動会は、子どもの成長のために/子どもとつくる運動会への挑戦

【実践8】腐葉土プロジェクト

子どもをいざなう やってみる/学び方が学ばれている/完成した腐葉土をどうしたいか、自分で決める/学年が変わっても学びは続く/現実の世界は、実に厳しい/本当のリアルとは 地域の活動に参加することの可能性/腐葉土づくりでの学びはどこにあるのだろう?

【実践9】子どもの感性を拓く「氷のアート」

【実践10】幼稚園交流から見える「教師の実践知」

本物との出会いから学習活動が始まる/授業の号令は、いらない!本物との出会いが子どものやる気を誘発する/話を聞くことの意味を問う/本物は、子どもの「やりたい!」を誘発する/授業中の児童指導をどうしていくか/子どもは、教師の想定を超える/ゆるやかに授業の方向性を軌道修正する/関係性の中で、自分の考えを自己調整したり、認められたりして学ぶ/子どもの声からスタート期に必要な教育内容を考える/子どもの中に入り込んでかかわり、授業展開を構想する/話を聞くときの教師の立ち位置/授業は混沌で終える ~学びに向かい続けていくには~/子どもの学びはつながる 学ぶ意味を実感する

【実践11】人とのかかわりをコーディネートする

みんなでたのしい学校(コミュニティ)をつくる/場の環境が、どのような子どものかかわりを生み出すのか/環境としての教師には、どのような役割があるのか/学年交流は、子どもに何をもたらすのか

【実践12】子どもに身につけさせたい学習習慣とは~宿題を問う~

子どもは、本来、「知りたがりで、やりたがり」/計算プリントの宿題は、必要?/家庭でやってきたことが授業で活かされるってうれしい!

【実践13】子どもの「やりたくない!」をどう乗り越えるのか

子どもが「やりたくない!」を出せるクラス/「やりたくない!」気持ちを共感的に受け入れ、かかわり続ける/子どもの姿への解釈を保留して長期的な眼差しでみる/そもそも、子どもがやりたくなる環境かどうかを問う/子どもに応じて場の設定やルール等を変える/かかわり続けることの大切さ

第2章 1年5組の山田実践から架け橋期における「学びの連続性」を考える/久保寺節子

1.「架け橋期」とは/2.幼児期の教育と小学校教育のコワイ「円滑な接続」の姿/3.「0~18歳の学びの連続性」における学びとは/4.山田実践における学びを「学びの<ドーナツ理論>」から考える/5.山田実践へつながる幼児教育の学び/6.「0~18歳の学びの連続性」から生涯にわたっての学びへ

第3章 「子どもを人間としてみる」教育へ向けて/佐伯胖

1.子どもを「教える対象」としてみてきたこと/2.子どもは「自ら育とうとしている」とはどういうことか/3.子どもを一人の「社会人」(社会に開かれた人)としてみるということ

1.通知表をなくしたことは、学校の教育を問い直すきっかけ/2.評価観のパラダイム転換/3.授業観のパラダイム転換

第1章 時間割に捉われない授業の実際/山田剛輔

【実践1】「子どもとつくる時間割」を生み出す探究・協同のサイクル

子どもの声を聴いて応えることから、時間割づくりは始まる/教師が子どもの微細な反応や姿を感じ取り、柔軟に活動を変更する/「子どもとつくる時間割」を生み出す『探究・協同のサイクル』

【実践2】アサガオを育てる

2年生からもらったアサガオの種をどうするかは、子どもが決める/アサガオ栽培の始まりと言葉(文字)の学びの始まり/2年生に手紙を渡す段取りを自分達で行う/子どもの表現をどのように見取ってかかわる言葉で伝えるか(評価)/どうしたら元気よく育つかな ~子どもの感性と感覚を拓いていく~/わからないときは、人を頼る でも自分で判断する/やりたいことに授業時間も休み時間も関係ない それが遊び(=学び)

【実践3】教室表示プロジェクト

今をよりよく生きる中で生まれる学び/教室表示プロジェクトの始まりが、ひらがな学習の始まり/個別最適な学びを支える評価のまなざし/子どもの気づきが、ひらがな学習を「やりたい!」へ/学ぶことは学校の時間だけでは終わらない 夏休みにも続く/教室表示プロジェクトで数を学ぶ/ついに教室表示が完成/完成した教室表示はどうするの?/教室表示プロジェクトで、子どもの学力を考える/活動の意味がわかるとき

【実践4】香川水族館

絵だけではない表現 多様な参加の仕方を認める/子どもは自分の知識や経験をフル動員して学んでいる/子どもの「やりたい」は、人とのあたたかなかかわりに支えられている/子どもは自分の思いを実現するのがたのしくて仕方がない/保護者の学習参加が子どもにとって何よりの励み/子どもの「やりたい!」が実現する発表会は、やったほうがよい/子どもが香川水族館で学んだことは何か

【実践5】カタカナ学習「あいうえほん・アイウエホン」

教師の「どんなたのしいことをしようかな?」が教材との出会いを生む/子どもはすぐに本質を捉える/子どもの発想にないものは、提案してみる/カタカナ学習に取り組んだ意味がわかるとき

【実践6】虫の博物館

協同による活動の積み重ねが、クラス全体のうねりとなる/感じ取り支え合う関係が生まれるとき/教師を介さなくてもやりたくなったらやればいい/博物館をやるから虫とのかかわりが深まる/協同的に学ぶことで、はぐくまれるもの

【実践7】子どもとつくる運動会

運動会は、子どもの成長のために/子どもとつくる運動会への挑戦

【実践8】腐葉土プロジェクト

子どもをいざなう やってみる/学び方が学ばれている/完成した腐葉土をどうしたいか、自分で決める/学年が変わっても学びは続く/現実の世界は、実に厳しい/本当のリアルとは 地域の活動に参加することの可能性/腐葉土づくりでの学びはどこにあるのだろう?

【実践9】子どもの感性を拓く「氷のアート」

【実践10】幼稚園交流から見える「教師の実践知」

本物との出会いから学習活動が始まる/授業の号令は、いらない!本物との出会いが子どものやる気を誘発する/話を聞くことの意味を問う/本物は、子どもの「やりたい!」を誘発する/授業中の児童指導をどうしていくか/子どもは、教師の想定を超える/ゆるやかに授業の方向性を軌道修正する/関係性の中で、自分の考えを自己調整したり、認められたりして学ぶ/子どもの声からスタート期に必要な教育内容を考える/子どもの中に入り込んでかかわり、授業展開を構想する/話を聞くときの教師の立ち位置/授業は混沌で終える ~学びに向かい続けていくには~/子どもの学びはつながる 学ぶ意味を実感する

【実践11】人とのかかわりをコーディネートする

みんなでたのしい学校(コミュニティ)をつくる/場の環境が、どのような子どものかかわりを生み出すのか/環境としての教師には、どのような役割があるのか/学年交流は、子どもに何をもたらすのか

【実践12】子どもに身につけさせたい学習習慣とは~宿題を問う~

子どもは、本来、「知りたがりで、やりたがり」/計算プリントの宿題は、必要?/家庭でやってきたことが授業で活かされるってうれしい!

【実践13】子どもの「やりたくない!」をどう乗り越えるのか

子どもが「やりたくない!」を出せるクラス/「やりたくない!」気持ちを共感的に受け入れ、かかわり続ける/子どもの姿への解釈を保留して長期的な眼差しでみる/そもそも、子どもがやりたくなる環境かどうかを問う/子どもに応じて場の設定やルール等を変える/かかわり続けることの大切さ

第2章 1年5組の山田実践から架け橋期における「学びの連続性」を考える/久保寺節子

1.「架け橋期」とは/2.幼児期の教育と小学校教育のコワイ「円滑な接続」の姿/3.「0~18歳の学びの連続性」における学びとは/4.山田実践における学びを「学びの<ドーナツ理論>」から考える/5.山田実践へつながる幼児教育の学び/6.「0~18歳の学びの連続性」から生涯にわたっての学びへ

第3章 「子どもを人間としてみる」教育へ向けて/佐伯胖

1.子どもを「教える対象」としてみてきたこと/2.子どもは「自ら育とうとしている」とはどういうことか/3.子どもを一人の「社会人」(社会に開かれた人)としてみるということ

関連記事

学事出版オンライン

ストアで購入

ストアで購入

ネット書店で購入